解説

2025.04.18

SNS炎上は選手生命にも影響!eスポーツシーンのSNS利用で気を付けるポイント

- 解説

ゲームやeスポーツはSNSとの相性が良いため、eスポーツをプレーする人の中にはSNSを頻繁に利用している人も多いでしょう。

SNSは情報収集やコミュニケーションをとるのに便利なツールですが、不用意な発言をすると炎上してしまうリスクもあります。実際にプロゲーマーがSNSで不適切な発言で炎上し、スポンサーから契約解除されたり、社会的信用を失ったりした例は少なからず存在します。

そこで今回は、eスポーツプレーヤーがSNSを利用する上での注意点や対策について解説しますので、ぜひ参考にしてください。

eスポーツシーンで起こりがちなSNSでの炎上理由

この項目では、まずeスポーツシーンで起こりがちなSNS上の炎上理由を、4つの視点から解説します。

不適切な発言・表現

炎上のパターンとしてありがちなものに、政治や世相に関するかたよった見方や、人種やジェンダー、地域や身体的特徴に関する差別や攻撃的発言、性的に過剰な発言などがあります。

不健全なプレーシーンの促進発言

ゲームで勝つことにばかり意識が向き過ぎて、マナーやルールを逸脱したプレーを公開、推奨してしまうプレーヤーもいます。

例えば特定のプレーヤーを狙ってマッチングして執拗に狙うスナイプや、初心者のフリをして格下の相手をいたぶるスマーフ、非公式ツールの使用などをおこなったり、人に勧めたりする行為は炎上のもとになります。

安易なネットスラングの利用

ネットスラングの意味や効果を知らずに使うと、炎上につながることがあります。そもそもネットスラングには過激な意味や人を揶揄・差別・攻撃する意味をもつものが多数存在するので、人が使っていたからと言って安易に利用するのは好ましくありません。

ゲーム自体への過激・不適切な批判

特定のゲームに対して、ユーザーとしての意見の範囲を踏み越えた一方的批判や、ゲーム会社や開発・運営へのいわれのない暴言などは炎上のもとです。また、自分の好みや意見を過剰に主張し、別の考えをもつ人を揶揄するのも見る人を不快にさせるので炎上の原因となり得ます。

eスポーツシーンで実際にあったSNS炎上例

ここでは、eスポーツに関連して実際に起こった炎上の例を紹介します。eスポーツで活躍して有名プレーヤーになっても、不適切な発言一つで契約解除されたり収入が激減したりする例は珍しくありません。まずは以下の例を踏まえて、炎上を起こさないよう留意していきましょう。

eスポーツシーンのSNS炎上例1

2022年2月、プロゲーマーのひとりが、「身長が170cmない人には人権がない」といった趣旨の発信をして炎上しました。さらに、スポンサー企業から発言がヘイトスピーチに当たると指摘され、SNSで発言の謝罪と撤回をおこないましたが、その謝罪に誠意がないと判断され、炎上は全く収まりませんでした。 それから2日後にはそのプレーヤーは所属先から契約を解除されています。

また、この人物は2024年にも、戦時下でおこなわれた非人道的手法で他者の殺害を求める言葉を発しており、再度の契約解除を受けています。

eスポーツシーンのSNS炎上例2

2022年5月、あるプロゲーマーが配信中に障碍者を揶揄する発言をして、一定期間の選手活動停止や期間中の選手報酬全額カットなどの処分を受けています。またその選手が所属していたチームに対しても参加しているeスポーツリーグから制裁金が科されており、ひとりの配慮のない発言がチームにも悪影響を与える結果となっています。

eスポーツシーンのSNS炎上例3

元プロゲーマーであり、その後は配信などで活動していた人物が、2023年のあるゲームイベントでテロ行為をほのめかすかのような発信をして炎上しています。3日後には配信で謝罪をおこなっていますが、冗談では済まされない内容だったこと、サングラスをつけての謝罪であったことなどもあり、謝罪配信にも批判が集中しました。

なぜeスポーツシーンはSNSの炎上がしやすい?考えられる理由

前の項目で記載したように、実績やテクニックがあるプロゲーマーでも炎上によって選手生命をおびやかされることがあります。

そこでこの項目では、eスポーツシーンでなぜSNSの炎上が起こりやすいのかを考察します。

若いプレーヤーが多く、倫理観やネットマナーを学ぶ機会が十分ではない傾向にあるから

まずeスポーツ自体がまだ新しい文化であり、若いプレーヤーも多いことが、炎上を起こす背景にあると考えられます。

プロゲーマーの中には一般的な社会人としての活動が少ない人もいますし、個人で活動している人も少なくありません。そのため、組織に帰属している人と比較して、社会的なマナーや倫理観を十分に学べていないことが考えられます。また、SNSでの発信や動画配信などもごく近年の文化なので、ネット上のマナーも学ぶ必要があります。

勝ち負けの世界のためヒートアップしやすいから

eスポーツには常に勝ち負けや順位がつきまとうので、勝った人が負けた人を見下したり、負けた人が悔しさから暴言を吐いたりするリスクがあります。

また、ゲームをプレーしているときやプレー直後は興奮状態にあることも炎上につながりやすい要素だと考えられます。普段は冷静な人でも、対戦でヒートアップすると攻撃性が増してしまうことが考えられます。

仮にゲームで勝ったとしても、配信で利益を上げたとしても、そうでない人を揶揄すればいつかは自分も批判を受けると考えましょう。

オフで友達とゲームを遊んでいるノリをそのまま持ち込みがちだから

配信やSNSが世界に繋がっているのは誰もが知ることですが、目の前に大勢の人がいるわけではないので、つい社会全体にさらされている事実を忘れてしまうこともあるかと思います。また、ゲームをしていると仲間内で遊ぶときのノリを持ち込んでしまうこともあるでしょう。

これを防ぐためには、日常から人を揶揄したりマウントを取ったりしないように心掛けることが大切です。そもそもSNSで批判される発言や行動の多くは、実生活でも良くないものが多く、意図はなくても人を傷つけている可能性があります。

SNSの利用に関するレギュレーションや指導体制が十分に整っていないから

学校の部活動や小さなチームであれば、SNSや配信を利用するときのレギュレーションなども整備されていないことが多いでしょう。実際に起こったプロゲーマーの炎上騒ぎの中にも、チームなどでSNSを利用する上でのレギュレーションがあれば未然に防げたものがあったのではないかという声が聞かれます。

これらのことを踏まえて、現時点で部やチームの脆弱性が思い当たるのであれば、ぜひこの機会にレギュレーションの整備をおすすめします。

eスポーツシーンでSNS利用による炎上を防ぐためのポイント

ここからは、eスポーツシーンでの炎上を防ぐためのポイント8選を、具体的に解説していきます。

SNSに投稿する前に本当に適切な発言かどうかを考える癖をつける

SNSで発信をする際には、世界中の人が自分の発言を見る可能性があることを意識して、都度適切な発言かどうかを考える癖をつけましょう。

差別やハラスメントに当たる発言で炎上騒ぎを起こした人の謝罪会見などを思い起こすと、「そんなつもりはなかった」と発言する人が多いことも着目に値します。問題発言をする人の中には、その発言が社会的に問題となることがわかっていないケースも多いのでしょう。

それを踏まえると、何がハラスメントや差別に当たるのかを学ぶのも対策として有効です。面白いと思って発した言葉が人を不快にさせ、その結果批判されてしまえば、結局誰も楽しくありません。

「あまり考えすぎると何も発言できなくなる」と考える人もいるかもしれませんが、好ましくない発言の種類や傾向を学ぶのは、対戦型のゲームでダメージ回避や防御の手段を増やすのと同じです。リアル社会でのHP維持や防御力アップのために、何が人を不快にさせるのか、適切な発言とはどういったものかを学びましょう。

裏アカウント(個人アカウント)を作らない

公式チームに属しているような立場であれば、裏アカウント(個人アカウント)は作らないことを推奨します。チームであればレギュレーションがあることも多いでしょうし、自分ひとりではないことから発言内容に抑制が効きやすいからです。一方個人だと油断しやすいですし、コンプライアンスを踏まえるのも大変です。

どうしても個人アカウントを作りたい場合は、「チームとは別だから少しくらいいいだろう」といった油断をせず、注意しながら発信しましょう。匿名の裏アカウントであっても、個人を特定されることはあり得ます。そもそも表であっても裏であっても、炎上につながるような発信をしないことが重要です。

ゲームの勝敗決定直後など冷静ではない状況ではSNSに触らない

ゲームの勝敗が決した直後などの興奮状態にあるときは、普段ならしないような発信をしがちです。例えば、勝利の勢いで尊大な態度を取ってしまったり、負けた悔しさから暴言を吐いてしまったりすることは誰でもあり得ます。

そのため、対戦の直後など、興奮状態にあることが自覚できるときはSNSに触れず、落ち着いてから発言するようおすすめします。

ゲームバランスに言及する場合は問題点や改善案をロジカルに整理したうえで触れる

プレーしたタイトルに関して、不満を感じることは誰でもあるでしょう。とはいえゲームバランスなどの内容についてSNSで触れる場合は、勢いで書き込むのではなくいったん冷静に考えましょう。

ゲームの問題点を冷静に指摘する行為自体は、ゲーム会社にもほかのユーザーにもプラスになる可能性が高いので悪いことではありません。しかし、問題点を一方的に責めたり、ピンポイントな問題を根拠にタイトルそのものに暴言を吐いたりする行為は誰が見ても好ましくありません。

その点を踏まえて、まず問題点の指摘はできるだけ端的に、ロジカルであることを意識しましょう。また、問題の指摘だけでなく改善案の提示ができれば、多くの人にとって建設的な内容となるでしょう。

ゲームのキャラ・アイテムデザインといった好みや個人の価値観が関わってくる場面には言及しない

ゲーム内のキャラクターやアイテムのデザインに関しては、ポジティブな表現はアリですが、一方的に批判するのはNGです。デザインに対する好みは千差万別なので、うかつに批判するとほかの人にとっての「好き」を否定することになるからです。

仮にゲーム内のキャラクターデザインが差別的な表現に当たると考えた場合でも、SNSで攻撃的に発信するのは控えましょう。そんなときは、まず公式の問い合わせにメッセージを送るなどして冷静に対応することをおすすめします。

ゲームタイトルの定める規約・お願いに抵触するような発言をしない

ゲームにはそれぞれ規約や運営からのお願い、ガイドラインなど、なんらかのルールが存在しますから、SNSで何らかの発信をする前にはひととおり読んでおきましょう。チート行為などの明らかなルール違反をしないのはプレーヤーとして当然のことですが、ネタバレへの注意などは忘れがちです。

ゲームは不特定多数の人が楽しむものなので、誰もが楽しめるように配慮しましょう。

過去の個人アカウント上で過激な発言をしていた自覚がある場合は削除をする

SNSを利用するうえでモラルは日々更新されていますから、「以前は炎上につながりかねない発言をしていたが、今は控えるようになった」という人もいるのではないでしょうか。もし過去に投稿した炎上のもとになるような発言があるのなら、ぜひさかのぼって削除しておくことをおすすめします。

特に、これからeスポーツで活躍しようと考えている人であれば、過去の発言にも注意が必要です。知名度が低い頃はSNSを見る人も少ないので放置されていたかもしれませんが、知名度が上がると過去の発言までさかのぼって見る人も増えます。そんな中で、過去の暴言が露見して炎上したら、せっかくの活躍が台無しになってしまうかもしれません。

そのため、炎上のもとになるような書き込みがあれば、ぜひ今のうちに削除しておきましょう。

SNS以外での普段の言動(配信やチャットツール上)にも気を使う

今回はSNS上での発言に集中して解説してきましたが、炎上は配信やチャットツール上の発言からも起こります。

特に生配信などをすると、日常的に使っている言葉が出てしまうリスクは高いです。そのため、今後eスポーツやストリーマーで活躍したい人は、単に注意するのではなく、何が炎上につながるのかを学んで根本対策することをおすすめします。

【まとめ】eスポーツシーンでのSNSを使うときは炎上のリスクを常に考慮しよう!

プロゲーマーやゲーム配信者の炎上騒動は少なからず起こっており、SNSを利用する以上誰もがそのリスクを背負っています。炎上のレベルはさまざまですが、ときには選手生命に影響するような騒ぎが起こることもあるため、eスポーツプレーヤーとしては注意が必要です。

そのため、今回記載した失敗例や対策を参考にして、ぜひ炎上を起こさないように注意しながら気持ちよくSNSを利用してください。

関連記事

ゲーム実況でやってはいけないことは? 配信が違法行為になってしまう恐れも

おすすめ関連記事

高校eスポーツ探訪

-

2025.03.29

300年の歴史を誇る伝統校でeスポーツが部活動に 広島県 修道中学校・修道高等学校 物理班 eスポーツ部門 活動内容を聞いてみた!

-

2024.08.02

eスポーツが学校生活の活力に 立正大淞南eスポーツ部「GEEK JAM」 ランクイモータルのプロ志望も入部!? 部員インタビュー

記事ランキング

-

1

施設

2025.06.11

愛知・一宮に隠れ家的eスポーツ施設が誕生 オープニングイベントに元SKE48犬塚あさなさんらゲスト登場 施設の無料開放も

-

2

解説

2021.10.19

ネトゲでよく使われる用語(スラング)一覧|意味や使い方を紹介!

-

3

サービス

2025.06.03

伊予鉄も協力で駅周辺を再現 フォートナイト活用した愛媛・松山舞台のゾンビゲームが登場 松山中央商店街「土曜夜市」でのリアルイベントも予定

-

4

解説

2025.05.05

再起動の前に確認しよう!PCがフリーズしたときの原因と対処法をわかりやすく解説

-

5

解説

2025.05.07

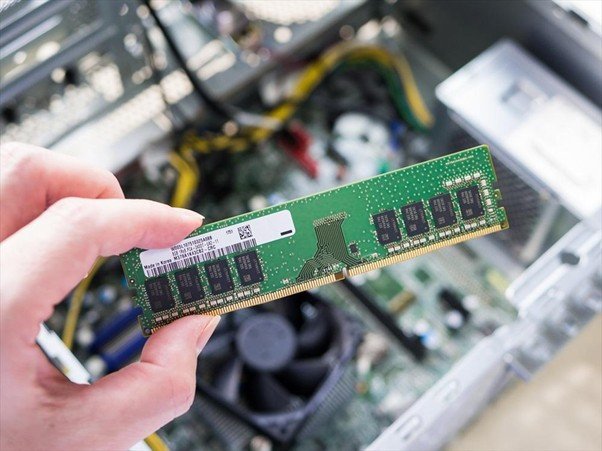

PCの動作が重いのは「RAM」が原因かも?RAMって何?ROMやストレージとの違いもあわせて解説