解説

2025.10.17

CPUの「世代」って?世代別の性能差や特徴、見極め方などを紹介

- 解説

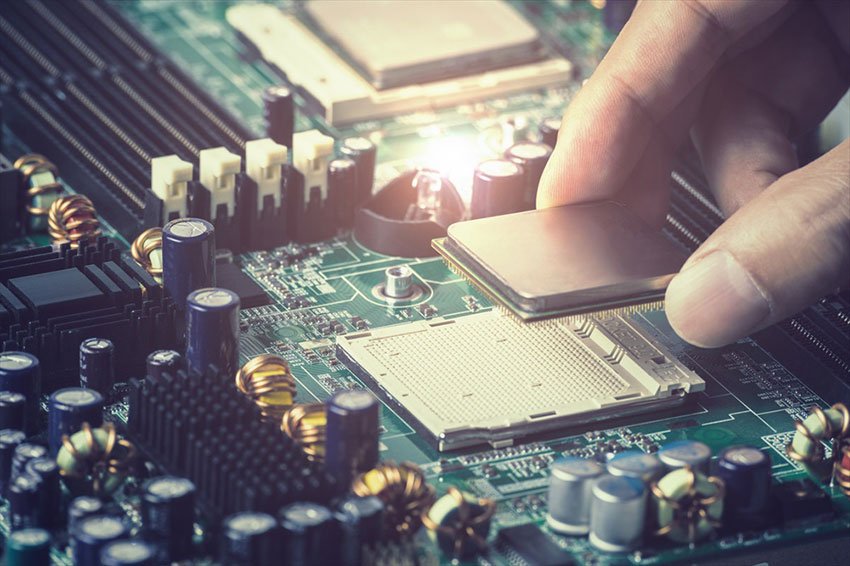

PCのCPUについての情報を見るとき、「世代」という表現を目にすることがあると思います。数字が大きい方が新しいことは直感的にわかりますが、何がどう違うのかを説明できる人は多くないでしょう。しかし、CPUはPCの頭脳と言われるパーツなので、知っておくとPCのスペック選択がしやすくなります。

そこで今回は、CPUの世代について解説しますので、ぜひ参考にしてください。

「世代」の見分けが必要なのはIntel(インテル)のCPU

そもそもCPUは、PCに実装された各装置の制御や演算などを担うパーツです。日本語では中央演算処理装置と言われますが、その名称が示す通り、構成上PCの中央にあって必要な演算を行う部位であり、PCの性能を大きく左右します。

この点を踏まえて、CPUを選ぶ際には、何がスペックを左右するのかを知っておくことをおすすめします。

CPUを語るうえでは、Intelの商品傾向を知っておくことが重要です。2024年時点現在で世界のCPUシェア率はIntelが64%、AMDが33%です。

参照元:Statista Japan「2012年~2024年 インテルとアドバンスト・マイクロ・デバイセズのx86コンピュータ向けCPUの世界市場シェア」

これほどのシェアを持つIntelのCPUですが、Intel Core iシリーズには、「世代」と呼ばれる分類方法があります。この世代という言葉の用いられ方や、世代によるスペックの違いをある程度でも把握しておくと選定がしやすくなります。

Intel Coreシリーズの世代はおおむねリリース年で区切られていますが、1年のうちに新しい世代のCPUが登場することもあるので、世代=リリース年ではありません。ただ、世代の数値が大きいほどリリースが新しいことは確かですから、CPUを選ぶ際の目安の一つになります。

ここからはIntelの競合企業であるAMDについて少し解説した後、IntelCPUの世代について詳しく解説します。

【補足】AMDのRyzenシリーズの世代の見分け方

AMDのRyzenはIntelと並んで広く使用されているCPUです。1968年に設立されたIntelに対して、AMDの設立は1969年なので、実は社歴はほとんど変わりません。また拠点のエリアも同じカリフォルニア州のシリコンバレーなので、両社は古くからライバル関係にあります。

そのAMDが製造しているCPUの代表的存在・Ryzenにも、Intelのような世代の概念があります。本記事ではIntelのCPUがテーマなので、以下ではRyzenの型番や世代の見分け方を簡単に記述します。

AMDのCPUは、Ryzen7 7700Xといったように、ブランド名と数字、アルファベットで表示されます。上記の型式の「Ryzen」というブランド名の次に来る数字が世代を表しており、規則性もさほど難しくありません。

Ryzenというブランド名の後にくる数字が1であればそのCPUは第1世代です。また、2なら第2世代とここまでは世代と最初の数字が一致しますがそのあとは少し変則的になります。3と4は第3世代となり、5が第4世代です。6はノートPC向けなのでこのカテゴリには含まれず、7と8が第5世代で、9なら第6世代という規則性でまとめられています。

IntelCPUの世代の種類

前の項目ではAMDのRyzenについて解説しましたが、この項目では、IntelCPUの世代がわかる情報を表で記載します。

IntelCPUの世代を見分ける方法は、AMDのRyzenに比べると非常に明瞭です。まずCore i7-870といった具合に末尾の数字が3桁であれば、それはすべて第一世代です。そして第二世代以降は末尾の数字が4桁か5桁であり、その数値が4桁であれば先頭の数字がそのまま世代を示します。例えば、Core i3-4370なら第4世代ですし、Core i7-7700Kなら第7世代です。

末尾の数字が5桁の場合、数字の先頭2桁が世代を示します。例えばCore i9-11900Kなら第11世代ですし、Core i9-14900Kであれば第14世代です。

世代以外の型番の確認方法

ここではIntelCPUの型式について、世代以外の情報を解説します。

例えばCore i7-7700Kの場合、「Core」という表記はプロセッサブランド名と呼ばれるものです。ちなみにCore以外のブランド名にはPentiumやCeleronなどがあります。

ブランド名のあとの「i7」はシリーズ名です。シリーズ名の数字が大きいほど高性能であることを示しており、例えばi5よりi7が高性能ですし、i9はさらにハイスペックです。

IntelCPUの世代比較で差が出てくるポイント

この項目では、IntelCPUの世代比較で性能差が出るポイントを項目ごとに解説していきます。

コア数・スレッド数

CPUのコア数とは、物理的処理ユニットの個数を示します。一方スレッド数は同時処理できるタスクの数を指します。コア数もスレッド数も数字が大きいほど高性能です。

例えて言えば、コア数は作業を行う人数です。人数が多ければ作業を分担できるので仕事が早く終わります。スレッド数は作業台の数に例えることが多く、1コアに対して1スレッド(1人に対して1作業台)が基本です。また、6コア12スレッドなど、1人に対して2つの作業台を与えることをハイパースレッディングと呼びます。これによって処理速度が上がるので、コアに対してスレッドが多い方が高性能と考えてください。

ちなみに、IntelのCore iシリーズの場合、第12世代のCore i7が20スレッドであることに対して、第13世代は24スレッド、第14世代は28スレッドと世代が新しくなるごとにスレッド数が増えています。

ただし、Core i9の第13世代と第14世代はどちらも32スレッドなので、必ずしも世代の差が出るわけではありません。そのため、世代が新しい方がスレッド数が高い傾向があるものの、基本的には個々の仕様を見比べる必要があります。

クロック周波数

クロック周波数もCPUのスペックを示す重要な数値です。クロック周波数が大きいほど一定時間に処理できる作業量が増えるためです。クロック周波数は、クロックレートや動作周波数とも呼ばれますが、いずれも同じことを示しており、GHz(ギガヘルツ)という単位で表されます。

ちなみに、IntelのCPUにはクロック周波数の欄に2つの数値がかかれています。これはゲームプレイなどで高負荷が発生した時に、ターボ・ブーストという技術を使って、一時的に処理速度を上げた時の数値です。そのため高負荷のゲームをプレイする人にとってはこの数値が重要です。

IntelのCoreシリーズでは、世代が新しいものがターボ・ブーストで出せるスペックが高い傾向があります。例えば第13世代のCore i9がターボ・ブーストでクロック周波数5.8GHz出せることに対して、第14世代のCore i9は6.0GHzまで上げることができます。

このようにターボ・ブースト時のクロック周波数は世代によって異なるので、CPUを選ぶ際はぜひターボ・ブースト時の数値にも着目してください。

キャッシュメモリ

キャッシュメモリとは、CPU内に設置されている高速の記憶装置です。例えばWebページを閲覧する際、重いページを読み込むと時間がかかってユーザーがストレスを感じます。キャッシュメモリは、一度見たWebページに再アクセスしたとき早く閲覧できるように、有効な情報の一部を書き込む場所です。

ただしキャッシュメモリは容量が限られているため、いっぱいになりやすく処理速度を遅くする原因にもなります。これを避けるために、キャッシュをクリアできる選択肢がつけられているゲームもあります。

熱設計電力(TDP)

熱設計電力(TDP)は、CPU動作時に想定される最大放熱量です。ハイスペックのCPUは熱設計電力が高くなりがちです。例えばIntelのCPUなら、Core i3のTDPが35~60Wであるのに対して、Core i9は35W~150Wといった具合です。

CPU周辺の温度が上がるとパフォーマンスが低下しますし、ノートPCであればバッテリー消費量が上がります。そのためパーツを選定してPCを構成する場合、熱設計電力(TDP)を目安にして冷却方法を考える必要があります。

CPUを選ぶ際のポイント

この項目では、CPUを選定する際に気を付けるべきポイントを解説します。

メインの用途にCPUの性能が見合っているか

CPUの性能によってできることが大きく異なるので、CPUを選定する前にまず用途を明確にしましょう。

例えば日報入力や簡単な書類作成、表計算くらいしか使わない前提であれば、Core i9の第14世代などのハイスペックなCPUは必要ありません。上記の場合、Core i3でも対応できるかと思いますが、多数のソフトやWebページを複数開いて作業する場合、Core i5を選んでおいた方が無難でしょう。

一方で動画編集などの負荷が大きい作業を頻繁に行うのであれば、最低でもCore i5が必要です。先行きを考えれば、Core i7以上を用意するようおすすめします。

また、20254年10月時点でWindowsは11が最新ですが、Windows11は第8世代以降にしか導入できません。そのため、OSの最新化や統一などを考えるのであれば第8世代以降のCPUを選択しましょう。

デスクトップパソコン用とノートパソコン用の存在を把握する

CPUはデスクトップ向けとノートPC向けで異なるので注意が必要です。デスクトップは電源が確保できた状態で使うので、バッテリー消費を考える必要がありません。

そのため、デスクトップ用であれば処理速度の速さに注力したCPUが選定できますが、ノートPCの場合、発熱量が少ないものやバッテリー消費が緩やかなものを選ばざるを得ません。

CPUだけではなく他パーツのスペックのバランスも確認する

PCのスペックや使い勝手はCPUに依存する部分が大きいですが、決してそれだけではありません。例えばハイスペックのCPUは発熱量も大きいので、冷却ファンや放熱、吸排気口などへの配慮が欠かせません。また、使用目的に合う十分な量のストレージを用意することも重要ですし、グラフィックボードやモニタのスペックも要チェックです。

このように書くと、どの要素も過剰になりそうですが、必要性を大きく超えるスペックを用意するのはコスト的負荷がかかります。そのためPCの用途を明確にし、その実現に必要なスペックを把握することが重要です。そして実際の購入にあたっては、必要スペックに対して少し余裕を持った選択をしていくことで、低コストで使用目的を果たしつつ、操作の快適性や将来的なカスタマイズ性を確保できます。

【まとめ】CPUは世代差で性能が大きく変わる!

ここまで書いてきたように、CPUのスペックは世代によって大きく変わります。また、IntelのCPUの場合、シリーズ名(Core iの後に入る数値)によってもスペックが変動します。

例えば、「第14世代のCore i7と第13世代のCore i9はどちらのスペックが高いのか?」といった疑問も出てくるでしょう。そんな時はベンチマークなどを確認して、用途や予算に合ったものを選ぶことが重要です。

本記事で記載したコア数やスレッド数、クロック周波数やキャッシュメモリなどにも目を通して、ぜひ悔いのない買い物を心がけてください。

関連記事

OS(オペレーティングシステム)とは?PCやスマホの種類などをわかりやすく解説

おすすめ関連記事

高校eスポーツ探訪

-

2025.03.29

300年の歴史を誇る伝統校でeスポーツが部活動に 広島県 修道中学校・修道高等学校 物理班 eスポーツ部門 活動内容を聞いてみた!

-

2024.08.02

eスポーツが学校生活の活力に 立正大淞南eスポーツ部「GEEK JAM」 ランクイモータルのプロ志望も入部!? 部員インタビュー

記事ランキング

-

1

施設

2025.06.11

愛知・一宮に隠れ家的eスポーツ施設が誕生 オープニングイベントに元SKE48犬塚あさなさんらゲスト登場 施設の無料開放も

-

2

解説

2021.10.19

ネトゲでよく使われる用語(スラング)一覧|意味や使い方を紹介!

-

3

サービス

2025.06.03

伊予鉄も協力で駅周辺を再現 フォートナイト活用した愛媛・松山舞台のゾンビゲームが登場 松山中央商店街「土曜夜市」でのリアルイベントも予定

-

4

解説

2025.05.05

再起動の前に確認しよう!PCがフリーズしたときの原因と対処法をわかりやすく解説

-

5

解説

2025.05.07

PCの動作が重いのは「RAM」が原因かも?RAMって何?ROMやストレージとの違いもあわせて解説