インタビュー

2025.04.17

ただのゲームで終わらせない eスポーツを「文化」に 茨城eスポーツ連合の「地域×eスポーツ」とは

- インタビュー

【「地域×eスポーツ」の最前線(2)茨城eスポーツ連合】地域活性化やにぎわい創出といった観点から、全国各地でeスポーツの活用が広がっている。「『地域×eスポーツ』の最前線」はそんな「eスポーツの活用」を進める各地のeスポーツ団体などにスポットを当てた企画だ。今回取り上げるのは、3月に設立された「茨城eスポーツ連合」。代表理事を務める新川耕平さんに設立経緯や今後の展開について話を聞いた。

──連合を立ち上げた経緯は。

新川さん(以下敬称略) きっかけは1月にeスポーツカフェを開業したことです。

おかげで、茨城のeスポーツに関わる多くの方々にお会いできました。例えば、筑波大学には大学が運営するeスポーツチームOWLS、学生サークルとして活動する筑波大学eスポーツサークル(FiO)があります。

そして、3月に茨城県と毎日新聞が開催した「IBARAKI GAMING DAY」がありました。

「Tsukuba SolidState」

新川 開催したトークショーでは、第三者の私が仲立ちすることで、別々のチームの代表同士が出席してくれて、普段しないような話もたくさんできました。

それを見て、県内のeスポーツ関係者同士をつなぐものが必要だと思いました。施設を運営する私なら場所を提供できるし、みなさんそれぞれ良いものを持っている。ただ、相対するeスポーツチームだったりして、直接関係を持つのは難しい。そして、それぞれの事情もある。そんな中で、「連合」のようなものがあれば、各団体の持つ強みを生かせると考えたんです。

──どんなメンバーで構成されていますか?

新川 団体の中心メンバーには、昨年12月にオープンしたゲーミングリゾートホテル「e-sports VILLA THE RooM」の運営会社 鈴木鉄工建設 常務取締役の鈴木匡明氏、筑波大学でeスポーツに関する研究に取り組む准教授の松井崇氏、茨城のeスポーツチームORB GARDENの代表を務める木之内潤平氏、同じく茨城でeスポーツチームCitrus e-sportsの代表を務める山本敢太氏がいらっしゃいます。どの方もeスポーツを広めるために日々さまざまな活動をされています。

また、eスポーツコミュニケーションズ取締役会長の筧誠一郎氏、ストリートファイター6のコミュニティ対戦会「Fighters Crossover」を主催する影澤潤一氏に特別顧問として就任いただきました。

──活動内容について。

新川 従来のeスポーツを知ってもらう活動に加えて、これから、またはすでにeスポーツ活動をされている団体様への協力を積極的に行っていきたいと考えています。

例えば、高校や大学でのeスポーツサークルへのコーチング支援や、当団体の事務所となっているeスポーツカフェを利用した企業間や個人での交流戦などです。

また、茨城県は、つくば市を筆頭につくばみらい市、守谷市などが人口増加率で近年トップ20に入るほど若い世代が多い県です。そして、県が主導してeスポーツイベントを積極的開いているのも特徴の一つです。

県の活動と比較するなら、我々がこれから行うのは「草の根運動」というのでしょうか。eスポーツをより身近に感じてもらえるように、日常的な取り組みを意識していきます。若い方を中心とした活発なeスポーツ活動を支援するとともに、シニア層の交流の場としてeスポーツを広げ、老若男女問わず地域交流の支えとなるよう活動していきたいです。

──これからの展望について。

新川 「世間に認められるもの」としての「eスポーツ」の価値を高めていきたいと考えています。

eスポーツに取り組む人は、PCが好きでゲームができるだけではなく、ロジカルな思考を持って、「ゲームを遊ぶこと」をプロジェクトや企画に昇華できる。そういったところを示し、それができるような人を育てていく。そこは私もメンバーも関係者ですから、eスポーツの「ガチ」な側面が強くなるかと思います。

例えば、eスポーツ活動をすることが学生の皆さんにとっての「ガクチカ」になれればいいかなと。

学生と言えば、ボランティア活動として、高齢者や福祉の分野で体験会を企画できるようになってほしいという思いもあります。「ガチ」な側面だけでなく、eスポーツを交流のツールとして活用してもらうソフトな面です。

最終目標はeスポーツそれ自体ではなく、その先にあります。eスポーツを日常の交流の場に存在する「文化」として根付かせる。そこで我々が、日々のeスポーツ活動の土台を担えるよう、活動を続けていきたいです。

──ありがとうございました!

関連記事

eスポーツをもっと身近に まずは環境づくりから 神奈川県 相模原eスポーツ協会の「地域×eスポーツ」とは

「日本のeスポーツが世界にも誇れるように」 eスポーツの弁護士に聞くキャリアと仕事 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 松本祐輝さん

群馬の“ゲーミングおかん”に聞く「親子とゲームの付き合い方」、チーム運営に親参加

外部リンク

茨城eスポーツ連合

https://ibaraki-esu.com/

おすすめ関連記事

高校eスポーツ探訪

-

2025.03.29

300年の歴史を誇る伝統校でeスポーツが部活動に 広島県 修道中学校・修道高等学校 物理班 eスポーツ部門 活動内容を聞いてみた!

-

2024.08.02

eスポーツが学校生活の活力に 立正大淞南eスポーツ部「GEEK JAM」 ランクイモータルのプロ志望も入部!? 部員インタビュー

記事ランキング

-

1

施設

2025.06.11

愛知・一宮に隠れ家的eスポーツ施設が誕生 オープニングイベントに元SKE48犬塚あさなさんらゲスト登場 施設の無料開放も

-

2

解説

2021.10.19

ネトゲでよく使われる用語(スラング)一覧|意味や使い方を紹介!

-

3

サービス

2025.06.03

伊予鉄も協力で駅周辺を再現 フォートナイト活用した愛媛・松山舞台のゾンビゲームが登場 松山中央商店街「土曜夜市」でのリアルイベントも予定

-

4

解説

2025.05.05

再起動の前に確認しよう!PCがフリーズしたときの原因と対処法をわかりやすく解説

-

5

解説

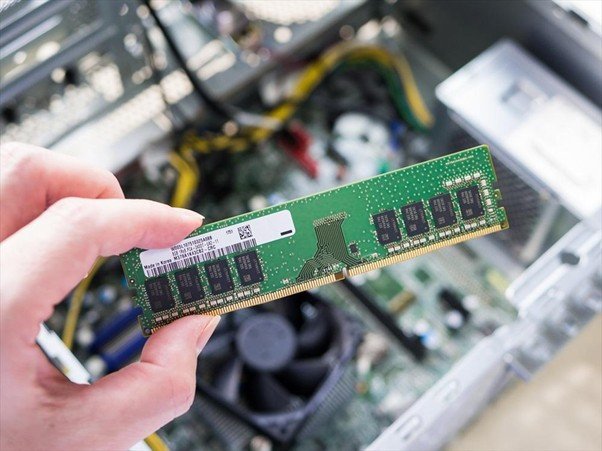

2025.05.07

PCの動作が重いのは「RAM」が原因かも?RAMって何?ROMやストレージとの違いもあわせて解説