コラム

2025.03.31

小学校の3分の1が「桃鉄 教育版」導入、東大で開催された成果発表会をレポート

- 大会/イベント

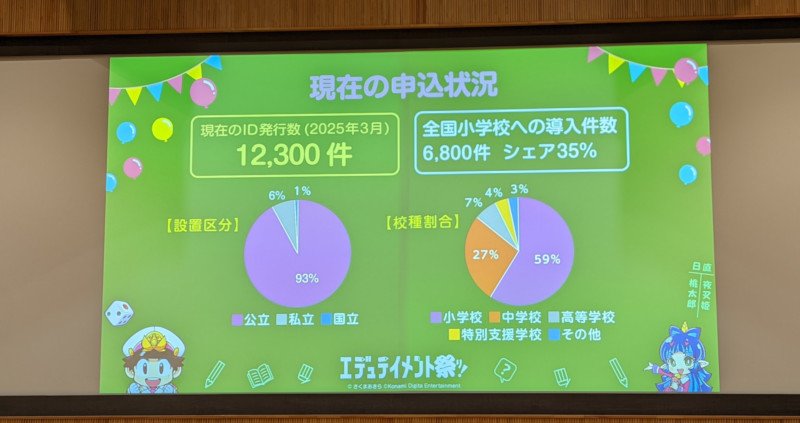

「桃太郎電鉄」が教材として活躍している。コナミデジタルエンタテインメント(KONAMI)の発表によると、2025年3月時点で小学校全体の約35%が「桃太郎電鉄 教育版」(桃鉄教育版)を導入している。現場ではどのように活躍しているのか、3月23日に行われた成果・研究報告会「エデュテイメント祭り!at 東京大学」を取材した。

桃鉄は言わずと知れたすごろくゲーム。1980年代後半から現在まで続く長寿シリーズだ。プレイヤーは鉄道会社の社長になり、日本や世界の物件を手に入れながら総資産1位を目指す。サイコロの出目で進む距離が決まったり、突然チャンスがめぐってきたり、ピンチに見舞われたりと運要素を含むので、知識や実力だけでは差がつかない点も魅力の一つ。家族や友人で集まった際に遊ぶと、なんやかんやありつつも盛り上がるはずだ。桃鉄を通して地理を覚えた人も数知れない。

桃鉄 教育版は、桃鉄の基本ルールはそのままに、学習に適した内容にカスタマイズしたコンテンツ。例えば「貧乏神」は出現せず、だれかを指定して攻撃カードを使用できないなど、持ち金が変動しすぎないよう調整されている。また、駅のマスやランドマークでは人口や特産品など、地理情報を学ぶことができる。25年3月時点で、1万2300件のIDを発行し、6300の小学校に導入されている。

学校教育機関への導入は無料で、Webブラウザやタブレット端末などでプレー可能なので、導入しやすい点も好評。先生が管理するためのツールも充実しており、授業内容に合わせて地域を限定したり、話を聞いてもらいたいときにはゲームを中断したりと、教材として柔軟につかうことができる。

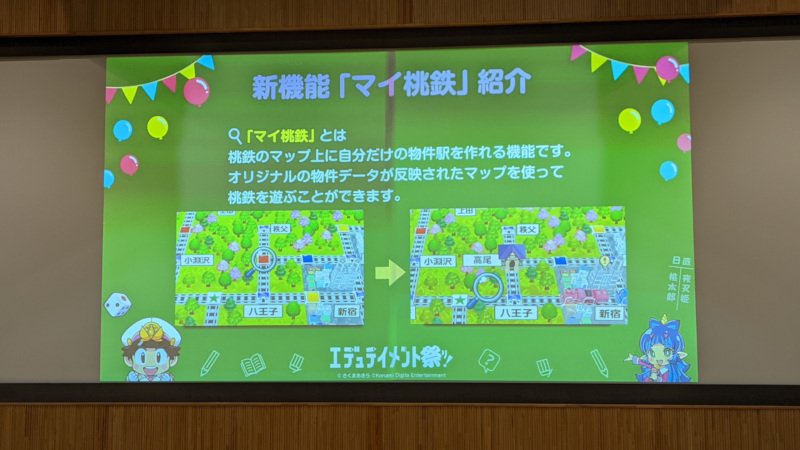

4月1日からは、任意のマスを物件駅として自由に編集できる「マイ桃鉄」機能も追加。自分たちで調べた観光名所や、工場、農産・水産など、街の魅力をさまざまな物件として登録することが可能になった。もともとCSVファイルを使って既存の駅の物件を編集する機能はあったが、「自分たちの最寄りの駅を載せたい」「編集が難しい」などの意見を参考に開発したという。

シニアプロデューサーの岡村憲明さん

学びの入口に桃鉄

「貧乏神」は登場しないものの中身はほぼ桃鉄なので、児童や生徒たちは楽しんで取り組む。エデュテイメント祭り!at 東京大学では、青森県 八戸市立下長小学校の川村祐輝先生と、愛知県 名古屋市立正色小学校の青木洸司先生が紹介した導入事例でも、普段は消極的な児童たちも積極的に授業に参加していた。

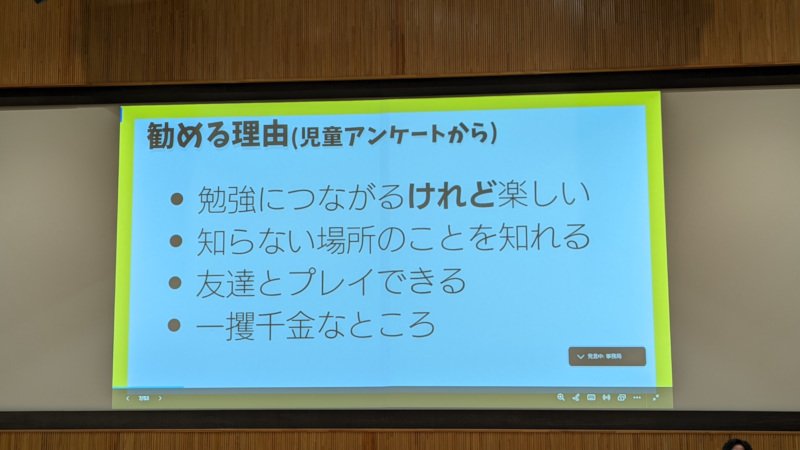

川村先生曰く、授業に参加した児童の桃鉄教育版のオススメ度は4.8/5ポイントと高評価。アンケートでは、「勉強につながるけれど楽しい」「知らない場所のことを知ることができる」「物件を買うときに、さりげなく地名を知ることができる」といったオススメの声があがった。

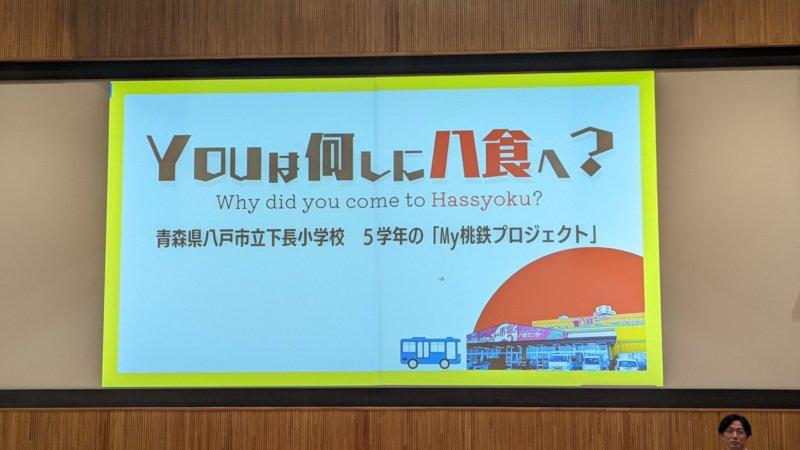

青森県 八戸市立下長小学校の場合

下長小学校は、5年生を対象に「My桃鉄プロジェクト」と題して、先行してマイ桃鉄機能を使い新しい駅をつくった。八戸駅はもともと桃鉄に駅として登場するが、なぜ新しい駅をつくることになったのか。きっかけは、八戸の物件一覧に学区内の施設「八食センター」が載っていないと、生徒たちが気が付いたことだった。

ただ、施設のイメージについては「親戚が来たらお土産を買うところ」「魚とお土産を買うところ」と、距離が近くても“遠い存在”だった。そこで、まずは実地調査を実施。八食センターで店員や来場者にインタビューし、チームごとに調査した魅力をチラシにまとめた。

物件づくりについては、八戸の物件情報を変更するか、別のマスに新しく駅をつくるかの議論を経て、「八食センター」駅をつくることを決定。ほかの駅や物件とのバランスを考慮しながら、調査内容をもとに物件の価格と利益率を考えた。ゲームバランスと、魅力を伝えたい、という想いがせめぎあっているチームもあり、どのチームも真剣に取り組んでいた。

最後、実際に遊んだ様子を見ると、自分たちの作った駅が表示されると一様に喜んでいた。みんな前のめりに取り組んでおり、川村先生は「そんな教育がほかにありますか!?」と喜んでいた。想いやこだわりが形になって動く体験は刺激的だったようで、授業の様子を映した映像では「おお~!」と、生徒たちが喜びの声をあげていた。

児童たちが桃鉄教育版の授業を通して得たものは、八食センターの魅力や物件情報の考え方などいくつかある。そのなかでも印象的だったのは、「ゲームをつくる」という視点を得たこと。チラシをつくる際は「だれに、どのように見られるか、見たうえでどうしてほしいのか」を意識するが、ゲームをつくる場合は、さらに「どのようにプレーしてもらうのか」を考える必要がある。「楽しくプレーして学んでほしい」という、新たな相手意識を持つきっかけになった。

川村先生は、将来的には5年生の社会の授業で、1年を通してマイ桃鉄に取り組みたいと話す。授業で調べた史跡や観光地、地理情報をMy桃鉄に蓄積していきたい考えだ。作った駅や物件の情報を共有したり、桃鉄教育版に取り組む児童同士が交流したりできる場も考案しており、さまざまな可能性を感じ取っていた。

愛知県 名古屋市立正色小学校の場合

正色小学校では、4年生の「総合的な学習(探求)の時間」で2学期までに「愛知県博士になろう」というテーマで市町村について調べ、発表する授業を実施。3学期に調べたことをもとに、桃鉄教育版を活用した。多くの児童が前のめりに取り組んでいる様子はこちらも同じ。思い思いに駅や物件を作り、自分たちが作った物件が登場することに喜んでいた。

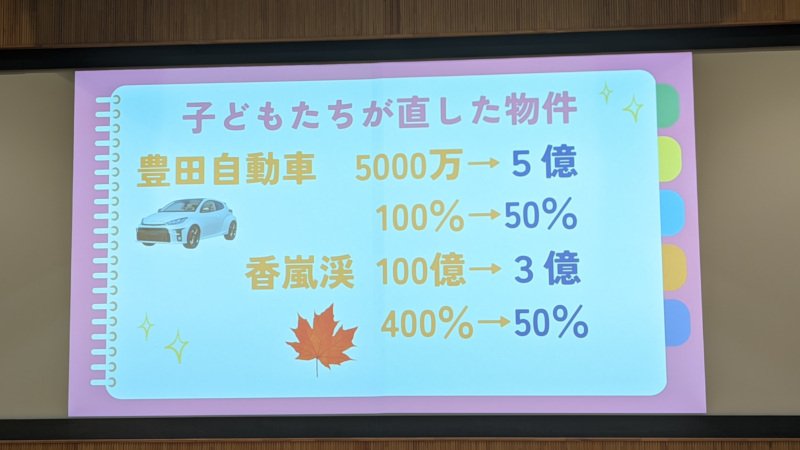

下長小学校と異なるのは、物件の価格や利益率。例えば、豊田市の「香嵐渓」は物件価格100億円で利益率400%と設定されたのに対し、世界トップクラスのはずのトヨタ自動車は5000万円で100%。児童たちは自由に価値をつけていた。この現実と乖離がありそうな内容に疑問の声も挙がっていたが、なぜ違和感があるのかまではわからない。そこで青木先生は、不動産や駄菓子屋を経営する金融のプロを呼んだ。

お金が存在している理由から値段の内訳や、場所や状況によってモノの価値が決まることなどを学んだ児童たちは、プロと相談しながら物件の価値を再検討。少しだけ現実に近づけた。桃鉄が金融を学ぶきっかけになった事例だ。

授業が終われば忘れさられるようなコンテンツではないことも、人気ゲームを活用する利点になる。青木先生は、「授業のあと、家に帰ってから自分で調べて物件をつくって、学校で発表する児童もいました。旅行に行った先の情報を書き加えたり、テレビで見た地域を調べたり、学ぶ習慣を身に着けることにもつながったんです」と感動していました。

入り口としてのゲーム

「エデュテイメント祭り!at 東京大学」で登壇した、エデュテイメントプロデューサーの正頭英和さん(京都立命館小学校教諭)は「ゲームは“とりあえずやってみる”のハードルを下げるツールになります。勉強もそれ以外も、まずはやってみないと、そのものの楽しさはわかりません」と、ゲームの教育的活用の重要性について強調する。

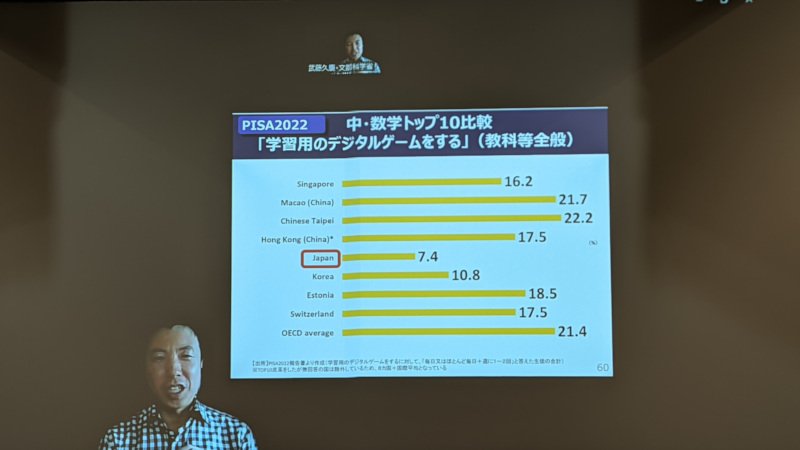

同じく登壇した文部科学省初等中等教育局教育課程課長の武藤久慶さんも、「将来に待ち構えている労働人口減少への対策の一つとして、一人ひとりの潜在能力を最大限に引き出せるようにするための教育が必要になってきます。また、就職形態も終身雇用ではなく、転職が当たり前になり、新しい仕事に就くたびに“学びなおし”をする重要性も高まっています。こうして繰り返し学ぶことが大切な環境で生きるためには、学びを楽しいと思ってもらえる経験をどれだけ提供できるかがカギとなります。その入り口としてゲームが注目されています」と、ゲームの教育的活用に期待する。

文部科学省初等中等教育局教育課程課長の武藤久慶さん

一方で、ゲームに対して懐疑的な意見はいまだ根強い。そのような状況でゲームの教育的活用を実現するためには、「正論は言わない。戦うのではなく、相手をリスペクトすること」「学校や地域の文脈に沿って進めること」の2点が大切だと正頭先生は話す。「私の学校の場合は、“誰が言うのか”が重要視される文化がありました。それに気づいてからは、何を提案しても受け入れてもらえる環境を作ってきたので、スムーズに導入できたのだと思います」(正頭先生)。

また、桃鉄は長く続いているシリーズなので、知っている、あるいはプレーしたことのある世代が現場で決定権を持つ立場になっているケースも少なくない。加えて、桃鉄を通して地理を覚えたという経験があれば教育効果がイメージしやすい、という点も導入の追い風になる。

ただ、これらは桃鉄独自の特長であって、ゲームであればなんでも教育現場で活躍するというわけではない。「児童や生徒が夢中で楽しんでしまう内容」という前提は決して欠かすことはできない。東京大学大学院情報学環の藤本徹准教授は、「桃鉄やマイクラ以外のゲームを教育的に活用できるはず。そのためにも研究や事例の共有は重要」と話す。現在は既存のゲームを応用しているが、将来は教育向けの誰もが夢中になるような傑作が登場するかもしれない。そのためにも、まずは事例をつくり、まとめていくことが重要になりそうだ。

(c)さくまあきら (c)Konami Digital Entertainment

関連記事

授業で桃鉄・マイクラ!? 「エデュテイメント祭り!」で活用事例を発表

渋谷区内の学校を集めて部活動を展開!東京ヴェルディeスポーツが講師派遣で協力 活動を報道陣向けに公開

学生考案「傀儡杯」が7.5万再生と好評! きっかけは「ふと降りてきた」 REJECT×NURO 光の背景も

外部リンク

ブラウザ版『桃太郎電鉄 教育版 Lite ~日本っておもしろい!~』

https://www.konami.com/games/momotetsu/education/

おすすめ関連記事

高校eスポーツ探訪

-

2025.03.29

300年の歴史を誇る伝統校でeスポーツが部活動に 広島県 修道中学校・修道高等学校 物理班 eスポーツ部門 活動内容を聞いてみた!

-

2024.08.02

eスポーツが学校生活の活力に 立正大淞南eスポーツ部「GEEK JAM」 ランクイモータルのプロ志望も入部!? 部員インタビュー

記事ランキング

-

1

施設

2025.06.11

愛知・一宮に隠れ家的eスポーツ施設が誕生 オープニングイベントに元SKE48犬塚あさなさんらゲスト登場 施設の無料開放も

-

2

解説

2021.10.19

ネトゲでよく使われる用語(スラング)一覧|意味や使い方を紹介!

-

3

サービス

2025.06.03

伊予鉄も協力で駅周辺を再現 フォートナイト活用した愛媛・松山舞台のゾンビゲームが登場 松山中央商店街「土曜夜市」でのリアルイベントも予定

-

4

解説

2025.05.05

再起動の前に確認しよう!PCがフリーズしたときの原因と対処法をわかりやすく解説

-

5

解説

2025.05.07

PCの動作が重いのは「RAM」が原因かも?RAMって何?ROMやストレージとの違いもあわせて解説